私がケンブリッジ英検を受験した際、インターネットで他の受験者による情報や経験談を必死に探しましたが、なかなか見つかりませんでした。

欲しかったのは、実際に受験をした方の「生の声」でした。

私はイギリスにいながら受験をしました。

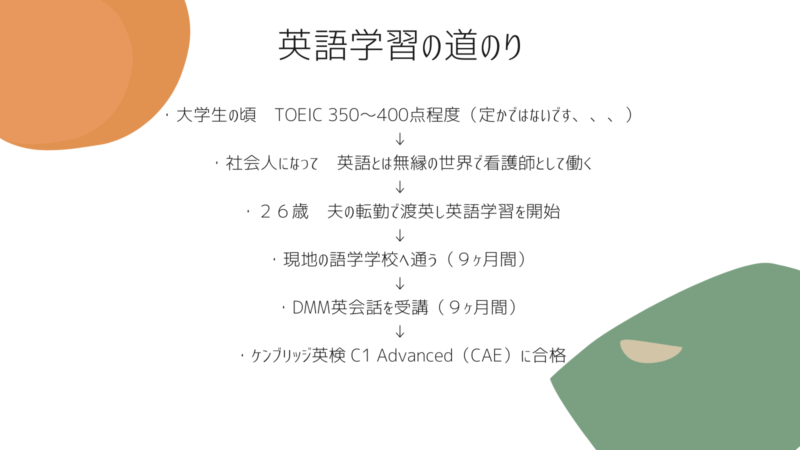

私の英語学習歴↓

最初の9ヶ月間は現地の語学学校へ通い、後半9ヶ月間は独学で学習を進め、ケンブリッジ英検 Advanced C1(CAE)に合格しました。

幸運なことに、私が語学学校で教わっていた先生は、ケンブリッジ英検の試験官の経験があったので、たくさんの「コツ」や「ノウハウ」を知ることができました。

このブログを通して、私の知りうる情報を全て発信していきたいと思っています。

「ケンブリッジ英検って何?」「受けるメリットは?」と思った方は、こちらの記事から読んでみてください↓

今回の記事では、特に「リーディング(Reading and Use of English)」にフォーカスして解説していきます。

使用したテキスト/本

①Complete Advanced Student’s Book with Answers with CD-ROM

②Cambridge English Grammar and Vocabulary for Advanced Book with Answers and Audio

③Advanced Trainer Six Practice Tests with Answers with Audio

④English Idioms in Use Intermediate/Advanced

⑤English Phrasal Verbs in Use Intermediate/Advanced

おすすめのテキスト①:Complete Advanced

このテキストを通して、試験問題の形式を知ることができました。

ただ模試のように問題を解くのではなく、解き方や考え方のプロセスを教えてくれるような作りになっているので最初に一通りやっておくと良いと思います。

全部で14章あり、各章ごと違うトピックなので、幅広いボキャブラリーを習得できます。また、合間に「Grammar」のセクションもあるので基礎の復習ができます。

日本在住の人▼

イギリス在住の人▼

おすすめのテキスト②:Grammar and Vocabulary for Advanced

この一冊をやっておけば、文法の復習は完璧です!

前半の「GRAMMAR SECTION」は Unit1〜25まであります。文法の復習とは言っても、アドバンスレベルの単語がたくさん出てくるので、時間のムダにはならないです。各Unitの最後には実際の試験問題もついています。

個人的には、リスニング問題もたくさんあったところが、好印象でした。

後半の「VOCABULARY SECTION」はUnit26〜45まであります。「Health」「Media」「The environment」など、ケンブリッジ英検に頻出のトピックに関するボキャブラリーを学ぶことができます。これは、リーディングはもちろん、ライティング、スピーキングにも役立ちます。

日本在住の人▼

イギリス在住の人▼

おすすめのテキスト③:Advanced Trainer

このテキストには、6回分の模擬試験が入っています。

試験前に本番を想定してトライしました。

これは、やっておいてよかったです!時間配分を考えるのにとても役立ちましたし、試験問題に慣れることができました。

日本在住の人▼

イギリス在住の人▼

おすすめのテキスト④:English Idioms in Use / English Phrasal Verbs in Use

ケンブリッジ英検ではどの科目においても、とにかくイディオムやフレーザルバーブが出てきます。

イディオムとは・・・慣用句のこと。「keep an eye on〜」「expand sb’s horizons」など。

フレーザルバーブとは・・・句動詞のこと。「tense up」「go along with」「gloss over」など。

私はもともとの英語力が低かったので、このテキストを「Intermediate」から始めて「Advanced」もやりました。時間がない方は、「Advanced」だけで十分だと思います。

イディオムやフレーザルバーブは、試験問題の中だけでなく、実際のネイティブの会話や映画、本の中にもたっくさん出てくるので、ここで学んでおいて損はなしです!

日本在住の人▼

イギリス在住の人▼

ケンブリッジ英検リーディング試験内容を解説

それではここから、実際の試験の内容と対策について解説していきます。

Part1(Use of English)

短めの文章の空欄に入る正しい単語を、4つの選択肢の中から選択。

・4つの選択肢の意味は、どれも類似している。

・正しい答えを選択するためには、正しい語彙の配列やニュアンス、イディオムやフレーザルバーブなどの知識が必要。

Part2(Use of English)

短めの文章の空欄に入る正しい単語を、自分で記入。

・単語は長く難しいものではなく、前置詞や代名詞、接続詞。(in, as, which, theirなど)

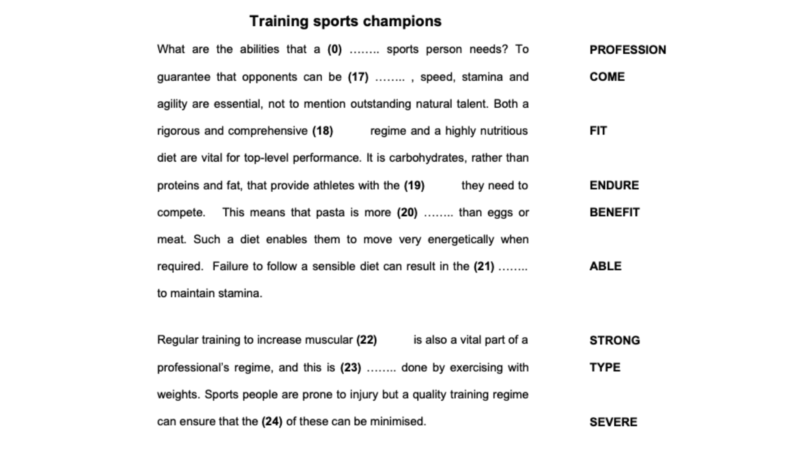

Part3(Use of English)

短めの文章の空欄に入る正しい単語を、与えられた単語の形(品詞)を変更して、自分で記入。

上の例の(0)を見てみると「PROFESSION」という名詞が与えられています。空欄を見てみると「sports person」を修飾する単語を入れる必要があることがわかります。

「PROFESSION」を形容詞へ変更するので、答えは「PROFESSIONAL」になります。

・品詞を変えるだけでなく、単語の前に「in」や「un」をつけて対義語にする必要がある時もある。

・文章をしっかり読み、流れを理解する必要がある。

上の例の(21)を見てみると、与えられた単語は「ABLE」。空欄を見てみると「the」の後ろにくるので、名詞へ変換する必要があるとわかります。「ABLE」を名詞へ変換すると「ABILITY」です。

しかし、文章の内容をよく読むと「能力があること」を言いたいのではなく「能力がないこと」を言いたい文章です。したがって、答えは「INABILITY」となります。

私の経験上、毎回少なくとも1箇所は対義語に変換する必要がありました。文章の内容をしっかり読んで確認しましょう。

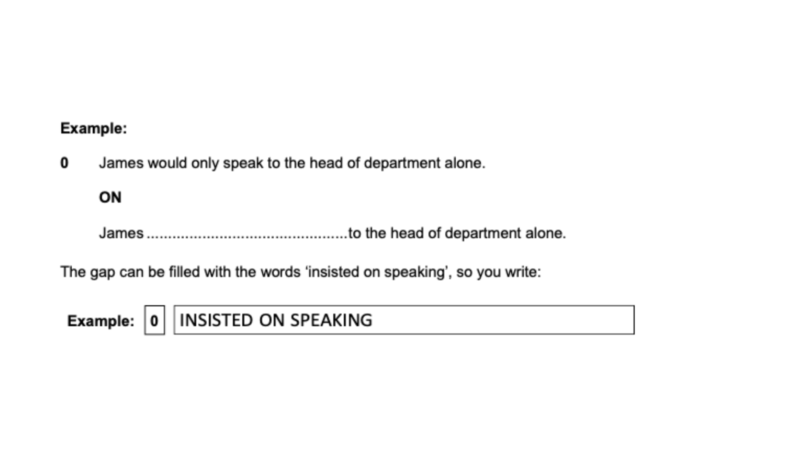

Part4(Use of English)

与えられた短文を、指定されたキーワード1語を使って、同じ意味になるよう書き換える。(3〜6語で)

・この書き換えでは「定型表現」が出てくることが多い。

・例えば、「be in the mood to do 〜 / for 〜(〜したい気分だ)」「be bound to do 〜(〜する運命にある、〜するに違いない」「under no circumstances will I〜「どんな場合も〜ない」など。

・書き換えの際には、時制や三人称が間違っていないか確認を!そのミスもったいないです。

私は、問題を解くたびに、出てきた定型表現をノートにまとめていました。自分の引き出しが増えてくると、同じものが問題に出てくるようになり、スムーズに解けるようになりました!

Part5(Reading)

ここから長文読解問題になります。

長文を読んで、本文の内容に一致するものを、4つの選択肢の中から選択。

・問題は段落ごとになっているので、最初に長文を全部読むのではなく、ひと段落読む→問題に答える、ひと段落読む→問題に答える、とすると効率が良い。

・国語の試験のように「筆者の考えを推測する」のはNG。答えは必ず本文中に記載されている内容。

Part6(Reading)

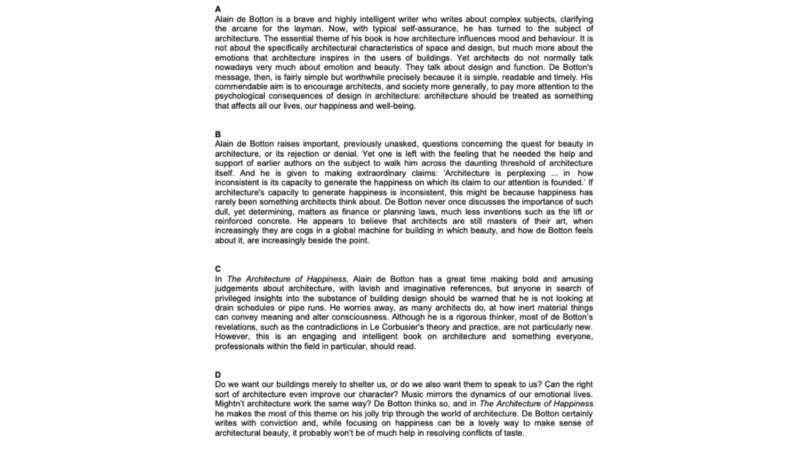

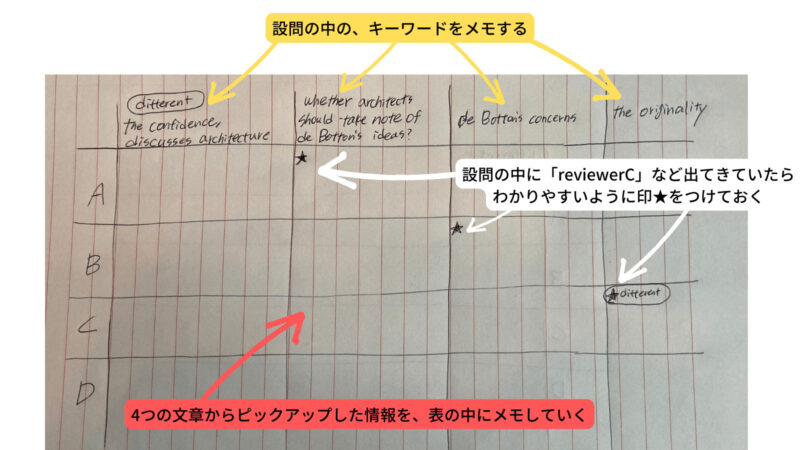

4人の人物があるテーマについてそれぞれ記した文章を読んで、4つの設問文に該当する人物を選択。

・先に4つの設問を読んでおくことで、ピックアップすべき情報を整理してから4つの文章を読むことができる。

個人的に、4人分の文章を頭の中で整理することが難しかったので、以下のように、表にして内容をメモして問題に取り組むようにしていました。参考までに。

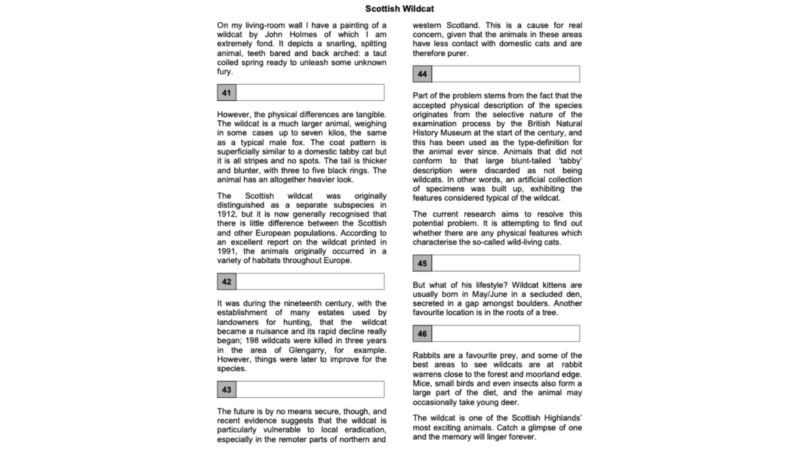

Part7(Reading)

長文を読んで、空欄の段落に当てはまる文章を選択。空欄は全部で6つ、選択肢は7つあり、1つはどこにも当てはまらないダミーです。

個人的にはこのパートが一番難しかったです。

・段落の「始まり」と「終わり」がヒントになる。

・例えば「However」から始まっている段落の前には、その段落の内容とす対義する内容が予測される、など。

Part8(Reading)

10の短文があり、それぞれの内容と一致するものを5つの文章(A〜E)から選択。

・シンプルな問題だが、たまにひっかけ問題があるので注意が必要。

・個人的には、Aの文章を読む→10の短文の中で当てはまるものを見つける、Bの文章を読む→10の短文の中で当てはまるものを見つける、という順番が一番解きやすかったです。

Cambridge English のWebページから、試験サンプルをダウンロードできます。ぜひ実際の問題を見てみてください。

日本ケンブリッジ英検機構のWebページにはペーパーベースのサンプルしかありませんが、Cambridge English のWebページには、コンピューターベースのものもあります。

時間配分

ある程度試験日が近づいてきたら、時間配分を決めて、時間内に模擬試験を解く練習をした方が良いです。自分の苦手なパートや傾向を見つけて、時間配分を考えましょう。

私の場合は、

part1:5分

part2:5分

part3:10分

part4:10分

part5:10分

part6:15分

part7:15分

part8:15分

を目安に解く練習をしました。残った5分でやり残しがないかなどを見直しするのが理想でした。

練習の甲斐あってか、本番も時間内に解くことができました。

その他の対策

とにかくC1の長文は内容が難しく、ボリュームもあるので、「読む練習」と「ボキャブラリーを増やす」ことが必要不可欠です。

この記事の前半にお伝えしたように、「Grammar and Vocabulary for Advanced」の「VOCABULARY SECTION」は、頻出のテーマに関連した単語を学習できるようになっているのでおすすめです。

私は、試験に関係のない英語の小説なども同時並行で、息抜きとして読んでいました。きっと、できるだけ多くの英語を読む習慣をつけたことも、合格へと繋がる秘訣だったと思います。

また、学校の先生がおすすめしていたのは、雑誌の「National Geographic」です。私は読む時間がなかったのですが、環境や科学に関する文章は頻出なので、この雑誌を読むことで、そのような分野の単語に慣れることができます。また、実際にこの雑誌に載っていた文献が試験に出たこともあるそうですよ。

おわりに

「リーディング(Reading and Use of English)」の一番の難点は、「制限時間」だと感じています。

じっくり読んでいたら、絶対に時間内に終わりません。

とにかく色々なジャンルの文章に触れて、英文に慣れて、ボキャブラリーのストックを増やして、早く読む練習をしましょう。

この記事が、みなさんの学習の参考になりますように。

コメント